城市由于(yú)其規模的(de)巨型化、人(rén)口的(de)多元化和(hé / huò)流動性,在(zài)各類不(bù)确定因素和(hé / huò)突發事件面前表現出(chū)極大(dà)的(de)脆弱性。而(ér)城市災害的(de)複雜性、疊加性、連鎖性和(hé / huò)動态性等特點及新型安全風險的(de)不(bù)斷湧現也(yě)給城市風險治理和(hé / huò)應急響應帶來(lái)了(le/liǎo)重大(dà)的(de)沖擊和(hé / huò)挑戰。與傳統的(de)防災減災相比,“韌性城市”的(de)研究範疇擴展到(dào)公共安全的(de)全領域,包含自然災害、事故災害、公共衛生和(hé / huò)社會安全等各個(gè)方面,更強調對未知風險和(hé / huò)黑天鵝事件的(de)适應能力,爲(wéi / wèi)應對城市危機、保障城市安全提供了(le/liǎo)全新的(de)思路。

這(zhè)場突如其來(lái)的(de)疫情,重新激活了(le/liǎo)我們關于(yú)SARS的(de)記憶和(hé / huò)對城市風險防控的(de)反思,每天看着不(bù)斷攀升的(de)感染人(rén)數和(hé / huò)捉襟見肘的(de)醫療物資,更加清晰地(dì / de)意識到(dào)突發公共衛生事件風險管理的(de)重要(yào / yāo)性和(hé / huò)韌性城市建設緊迫性。

從生态城市、低碳城市、綠色城市、海綿城市到(dào)智慧城市,一(yī / yì /yí)系列的(de)城市建設新理念層出(chū)不(bù)窮。近年來(lái),“韌性城市”強勢來(lái)襲,究竟是(shì)概念炒作還是(shì)代表了(le/liǎo)一(yī / yì /yí)種發展趨勢?筆者嘗試探本溯源,做一(yī / yì /yí)下系統梳理。欲知詳情,且聽下文分解。

1. 什麽是(shì)韌性城市?

1.1“韌性”源起和(hé / huò)演變

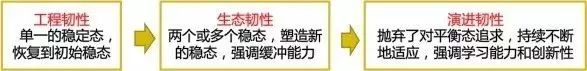

韌性(resilience)一(yī / yì /yí)詞源自拉丁文resilio,意爲(wéi / wèi)“彈回”。韌性概念首先應用于(yú)哪個(gè)領域,至今仍有争議,有人(rén)說(shuō)是(shì)物理學,有人(rén)說(shuō)是(shì)生态學,也(yě)有人(rén)說(shuō)是(shì)心理學和(hé / huò)精神病學研究[1]。但學術界大(dà)多認爲(wéi / wèi),韌性最早被物理學家用來(lái)描述材料在(zài)外力作用下形變之(zhī)後的(de)複原能力。1973年,加拿大(dà)生态學家Holling首次将韌性概念引入到(dào)生态系統研究中,定義爲(wéi / wèi)“生态系統受到(dào)擾動後恢複到(dào)穩定狀态的(de)能力” [2]。自20世紀90年代以(yǐ)來(lái),學者們對韌性的(de)研究逐漸從生态學領域擴展到(dào)社會-生态系統研究中,韌性的(de)概念也(yě)經曆了(le/liǎo)從工程韌性、生态韌性到(dào)演進韌性的(de)發展和(hé / huò)演變,其外延不(bù)斷擴大(dà),内涵不(bù)斷豐富,受關注度也(yě)不(bù)斷攀升。

圖1 韌性觀點的(de)演變及比較[3]

梳理相關文獻資料可以(yǐ)看出(chū),學者們對韌性概念的(de)界定不(bù)一(yī / yì /yí),各有側重。

表1 有關韌性概念的(de)诠釋和(hé / huò)觀點梳理[4,5]

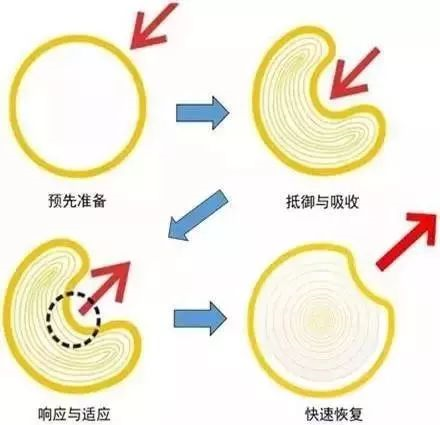

但究其核心均強調系統在(zài)不(bù)改變自身基本狀況的(de)前提下,對幹擾、沖擊或不(bù)确定性因素的(de)抵抗、吸收、适應和(hé / huò)恢複能力(圖2)。隻是(shì)在(zài)社會-經濟-自然複合生态系統中,更關注在(zài)危機中學習、适應以(yǐ)及自我組織等能力。

圖2 系統受到(dào)外來(lái)沖擊的(de)應對過程圖[6]

1.2 “韌性城市”及其特點

随着城鎮化進程加快,城市這(zhè)個(gè)開放的(de)複雜巨系統面臨的(de)不(bù)确定性因素和(hé / huò)未知風險也(yě)不(bù)斷增加。在(zài)各種突如其來(lái)的(de)自然和(hé / huò)人(rén)爲(wéi / wèi)災害面前,往往表現出(chū)極大(dà)的(de)脆弱性,而(ér)這(zhè)正逐漸成爲(wéi / wèi)制約城市生存和(hé / huò)可持續發展的(de)瓶頸問題。如何提高城市系統面對不(bù)确定性因素的(de)抵禦力、恢複力和(hé / huò)适應力,提升城市規劃的(de)預見性和(hé / huò)引導性逐漸成爲(wéi / wèi)當前國(guó)際城市規劃領域研究的(de)熱點和(hé / huò)焦點問題[7]。

“韌性”的(de)理念爲(wéi / wèi)破解這(zhè)一(yī / yì /yí)難題提供了(le/liǎo)新的(de)研究思路和(hé / huò)規劃視角。由此,“韌性城市”應運而(ér)生,并在(zài)全球掀起了(le/liǎo)韌性城市規劃和(hé / huò)實踐的(de)新浪潮。2002年,倡導地(dì / de)區可持續發展國(guó)際理事會(ICLEI)在(zài)聯合國(guó)可持續發展全球峰會上(shàng)提出(chū)“韌性”概念;2012年,聯合國(guó)減災署啓動亞洲城市應對氣候變化韌性網絡;2013年,洛克菲洛基金會啓動“全球100韌性城市”項目,中國(guó)黃石、德陽、海鹽、義烏四座城市成功入選,一(yī / yì /yí)躍與巴黎、紐約、倫敦等世界城市同處一(yī / yì /yí)個(gè)“朋友圈”;2016年,第三屆聯合國(guó)住房與可持續城市發展大(dà)會(人(rén)居Ⅲ)将倡導“城市的(de)生态與韌性”作爲(wéi / wèi)新城市議程的(de)核心内容之(zhī)一(yī / yì /yí)。當前,一(yī / yì /yí)場城市安全的(de)保衛戰正在(zài)如火如荼地(dì / de)進行着,韌性城市規劃的(de)理念和(hé / huò)策略已被廣泛地(dì / de)應用于(yú)氣候變化應對和(hé / huò)災害風險管理等領域。

梳理和(hé / huò)總結相關研究和(hé / huò)規劃案例,可以(yǐ)看出(chū)韌性城市應具備的(de)主要(yào / yāo)特征包括:

多樣性(Diversity):有許多功能不(bù)同的(de)部件,在(zài)危機之(zhī)下帶來(lái)更多解決問題的(de)技能,提高系統抵禦多種威脅的(de)能力 [8];

冗餘性(Redundancy):具有相同功能的(de)可替換要(yào / yāo)素,通過多重備份來(lái)增加系統的(de)可靠性;

魯棒性(Robustness):亦稱穩健性,系統抵抗和(hé / huò)應對外部沖擊的(de)能力。

恢複力(Recovery):具有可逆性和(hé / huò)還原性,受到(dào)沖擊後仍能回到(dào)系統原有的(de)結構或功能;

适應性(Adaptation):系統根據環境的(de)變化調節自身的(de)形态、結構或功能,以(yǐ)便于(yú)環境相适合,需要(yào / yāo)較長時(shí)間才能形成。

學習轉化能力(Abilityto learn and translate):從經曆中吸取教訓并轉化創新的(de)能力。

1.3 韌性城市的(de)生态本源

透視韌性城市的(de)概念和(hé / huò)内涵,可以(yǐ)看到(dào)生态學基本理論和(hé / huò)思想的(de)滲透。王如松院士提出(chū):生态控制論原理包括開拓适應原理、競争共生原理、連鎖反饋原理、乘補協同原理、循環再生原理、多樣性主導性管理、功能發育原理以(yǐ)及最小風險原理等,可以(yǐ)概括爲(wéi / wèi)整合、适應、循環、更新四個(gè)方面。

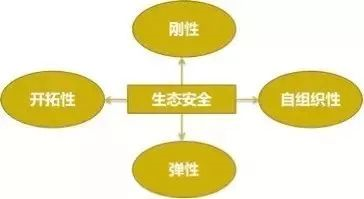

城市生态安全是(shì)一(yī / yì /yí)個(gè)城市可持續發展的(de)支持基礎,其科學内涵:一(yī / yì /yí)是(shì)生态系統結構、功能和(hé / huò)過程對外界幹擾的(de)穩定程度(剛性);二是(shì)生境受破壞後恢複平衡的(de)能力(彈性);三是(shì)生态系統與外部環境協同進化的(de)能力(進化性);四是(shì)生态系統内部的(de)自調節自組織能力(自組織性)[9],見圖3所示。

圖3 生态安全的(de)科學内涵

生态安全管理應從深入了(le/liǎo)解風險的(de)系統動力學機制出(chū)發,運用生态控制論方法調理系統結構和(hé / huò)功能,誘導健康的(de)物質代謝和(hé / huò)信息反饋過程,建設和(hé / huò)強化生态服務功能,把生态風險降到(dào)最低。這(zhè)與韌性城市的(de)目标和(hé / huò)特征基本一(yī / yì /yí)緻,可以(yǐ)說(shuō)韌性城市建設是(shì)保障區域生态安全、推動城市可持續發展的(de)重要(yào / yāo)抓手。

1.4 韌性城市規劃與現行規劃體系的(de)異同

韌性城市規劃VS 應急體系建設規劃

應急體系建設規劃側重于(yú)對突發事件的(de)應急響應和(hé / huò)緊急救援,呈現災害破壞之(zhī)後在(zài)最短時(shí)間内回複到(dào)原始狀态的(de)工程思想。韌性城市規劃強調在(zài)提高系統自身抵禦能力的(de)同時(shí),全面增強其适應性和(hé / huò)創新性,從而(ér)在(zài)遠期提升城市系統的(de)整體韌性,體現了(le/liǎo)不(bù)斷演進和(hé / huò)發展的(de)生态思想。

韌性城市規劃VS綜合防災減災規劃

與綜合防災減災規劃相比,韌性城市規劃的(de)内涵更加豐富,涉及自然、經濟、社會等各個(gè)領域。而(ér)且,更注重通過軟硬件相互結合、各部門相互協調,構建多級聯動的(de)綜合管理平台和(hé / huò)多元參與的(de)社會共治模式,進而(ér)彌補單個(gè)系統各自爲(wéi / wèi)營、獨立作戰的(de)短闆和(hé / huò)不(bù)足。此外,将防災減災向後端延伸,提升城市系統受到(dào)沖擊後“回彈”、“重組”以(yǐ)及“學習”、“轉型”等能力。

2. 韌性城市規劃的(de)國(guó)際樣本

到(dào)底該如何測度城市韌性?如何編制韌性城市規劃? 帶着這(zhè)些問題,一(yī / yì /yí)起來(lái)看看國(guó)外都怎麽做。

目前,國(guó)外從理論研究到(dào)具體實踐積累了(le/liǎo)大(dà)量成果,韌性城市的(de)理念己經開始深入到(dào)城市規劃制定和(hé / huò)實施的(de)各個(gè)層面,并上(shàng)升爲(wéi / wèi)公共政策。根據對韌性城市概念诠釋的(de)差異,可大(dà)緻分爲(wéi / wèi)兩類:一(yī / yì /yí)類把韌性當成解決城市問題的(de)分析框架(表2);另一(yī / yì /yí)類則将韌性作爲(wéi / wèi)城市規劃的(de)目标(表3)。

表2 将“韌性”作爲(wéi / wèi)解決城市問題的(de)分析框架[10]

表3 将“韌性”作爲(wéi / wèi)城市規劃目标[10]

2.1韌性城市研究框架

爲(wéi / wèi)了(le/liǎo)有效評價和(hé / huò)科學量化城市韌性,不(bù)同研究機構從各自領域出(chū)發建立起韌性城市研究的(de)框架體系 [11-14],如洛克菲勒基金會的(de)韌性城市研究框架、EMI的(de)城市韌性總體規劃、韌性聯盟的(de)韌性城市研究主體框架、聯合國(guó)大(dà)學環境與人(rén)類安全研究所的(de)大(dà)韌性城市研究框架、聯合國(guó)減災署(UNISDR)降低災害風險的(de)韌性城市研究框架以(yǐ)及日本分别針對城市系統和(hé / huò)能源系統構建的(de)韌性城市框架等。

1)洛克菲勒基金會的(de)韌性城市研究框架

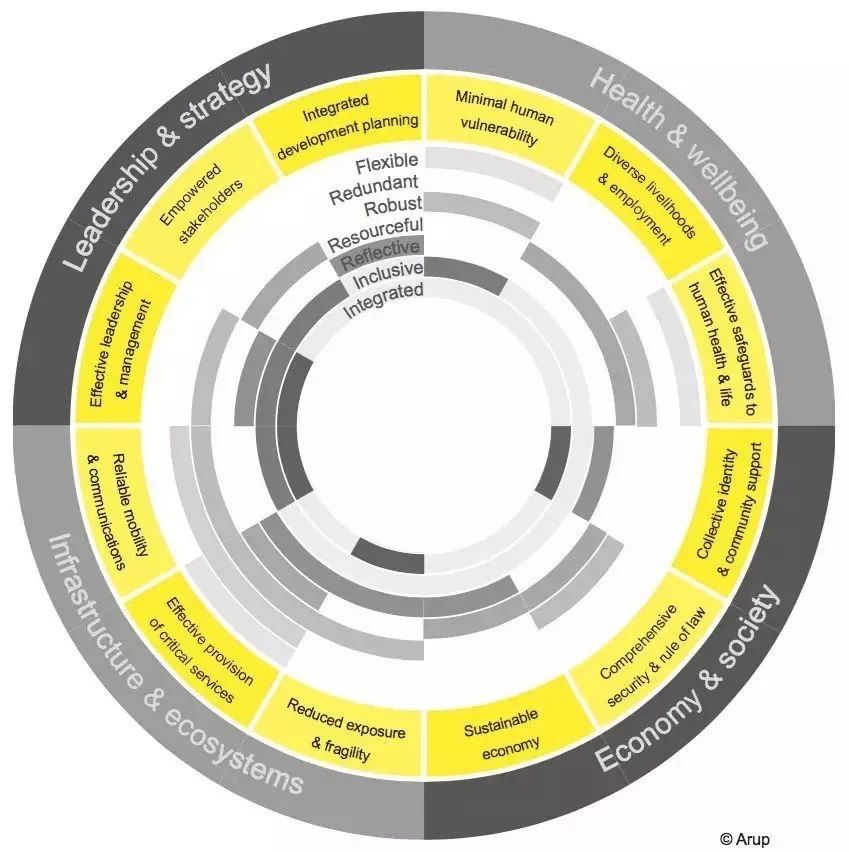

美國(guó)洛克菲勒基金會提出(chū):城市韌性是(shì)一(yī / yì /yí)個(gè)城市的(de)個(gè)人(rén)、社區和(hé / huò)系統在(zài)經曆各種慢性壓力和(hé / huò)急性沖擊下存續、适應和(hé / huò)成長的(de)能力,包含 7個(gè)主要(yào / yāo)特征,即靈活性、冗餘性、魯棒性、智謀性、反思性、包容性和(hé / huò)綜合性。爲(wéi / wèi)切實評估不(bù)同城市的(de)韌性水平,奧雅納公司基于(yú)大(dà)量研究提出(chū)韌性城市的(de)研究框架(圖4),由領導力及策略(Leadership & strategy)、健康及福祉(Health & wellbeing)、經濟及社會(Economy & society)、基礎設施及環境(Infrastructure & environment)4個(gè)維度組成,細化爲(wéi / wèi)12個(gè)目标、52個(gè)績效指标及156個(gè)二級指标。

圖4 韌性城市框架及指标體系圖

每個(gè)城市可根據自身特點,确定各指标的(de)相對重要(yào / yāo)性及其實現方式。并通過定性和(hé / huò)定量相結合的(de)方法,評估城市的(de)現狀績效水平和(hé / huò)未來(lái)發展軌迹,進而(ér)确定相應的(de)規劃策略和(hé / huò)行動計劃以(yǐ)強化城市韌性。其中,定量評估中的(de)指标賦值由評估員根據相關情景分析的(de)平均水平确定(圖5),定量評估則綜合考慮城市韌性指數的(de)目标值,根據歸一(yī / yì /yí)化數據的(de)平均值計算得到(dào)(圖6)。最後,将評估結果劃分爲(wéi / wèi)很差、較差、中等、良好和(hé / huò)優秀五個(gè)等級,以(yǐ)便于(yú)橫向和(hé / huò)縱向的(de)比較分析。

圖5定性評估示意圖

圖6定量評估示意圖

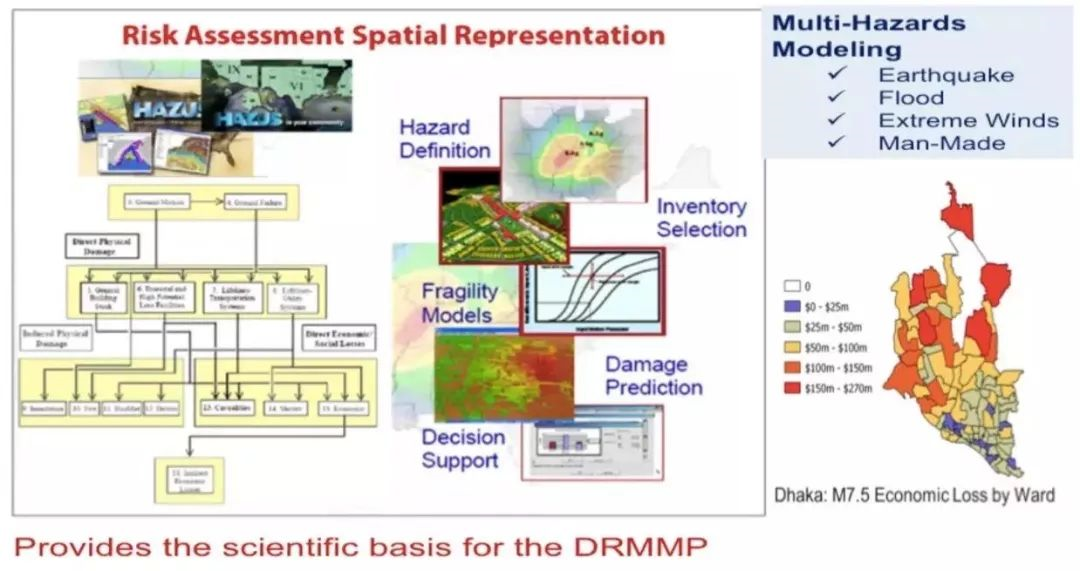

2)EMI的(de)城市韌性總體規劃

2015年,EMI(Earthquake emergency initiative)針對發展中國(guó)家發布了(le/liǎo)《Urban Resilience Master Planning》(城市韌性總體規劃)。通過實施災害風險管理總體規劃(DRMMP)的(de)方法爲(wéi / wèi)韌性城市建設提供規劃框架和(hé / huò)實施路徑。具體實施過程分組織與準備、診斷與分析、規劃編制、實施監測和(hé / huò)評估四個(gè)階段(圖7)。

組織與準備(Organization and Preparation):組織利益相關者,明确職責分工。

診斷與分析(Diagnosis and Analysis):開展風險和(hé / huò)脆弱性的(de)全面評估與預測,利用樹狀圖、網絡分析等方法确定風險的(de)損失和(hé / huò)影響。通過情景分析的(de)方法确定影響城市韌性的(de)主要(yào / yāo)因素或關鍵環節。

規劃編制(Plan Development):制定城市發展目标和(hé / huò)相應的(de)規劃對策,并明确責任分工、時(shí)間節點和(hé / huò)投資成本等。

規劃實施、監測和(hé / huò)評估(Plan Implementation , Monitoring and Evaluation):建立有效的(de)監控和(hé / huò)評估機制對規劃的(de)實施狀況進行評價和(hé / huò)反饋調整。

該規劃強調由政府和(hé / huò)專家、媒體、民衆等非政府的(de)利益相關者共同參與,形成上(shàng)下聯動、全民參與的(de)社會響應機制。從災害風險數據基礎庫建立、風險脆弱性評價、不(bù)同情景預測分析、韌性城市總體規劃到(dào)災害風險和(hé / huò)韌性評估指标體系的(de)建立,構建科學、完整的(de)災害韌性評估系統。并注重多規合一(yī / yì /yí),提出(chū)韌性城市總體規劃應與城市總體規劃、土地(dì / de)利用規劃、社會經濟發展規劃有效對接,制定分時(shí)分期分階段的(de)計劃任務,以(yǐ)保證規劃的(de)實施落地(dì / de)。

圖7 DRMMP框架及流程圖

圖8 風險評估的(de)空間表征圖

(以(yǐ)孟加拉國(guó)地(dì / de)震韌性項目爲(wéi / wèi)例)

2.2 韌性城市規劃實踐

在(zài)全球變暖的(de)大(dà)背景下,面對氣候變化的(de)新形勢和(hé / huò)新挑戰,城市需要(yào / yāo)以(yǐ)更有效、更靈活的(de)方式應對快速變化中的(de)不(bù)确定性和(hé / huò)突變性。以(yǐ)增強城市韌性爲(wéi / wèi)目标的(de)适應性規劃正在(zài)成爲(wéi / wèi)應對氣候變化和(hé / huò)災害風險的(de)重要(yào / yāo)舉措和(hé / huò)行動指南。鄧豔(2013年)歸納了(le/liǎo)全球最具有代表性的(de)6個(gè)城市适應規劃。

表4 以(yǐ)提升“韌性”爲(wéi / wèi)目标的(de)适應規劃[15]

1)紐約:《一(yī / yì /yí)個(gè)更強大(dà)、更具韌性的(de)紐約》

2012年10月29日,紐約遭遇曆史罕見的(de)“桑迪”飓風襲擊,屋毀人(rén)亡、停水斷電,損失慘重。這(zhè)一(yī / yì /yí)極端天氣事件直接推動了(le/liǎo)紐約适應性規劃的(de)出(chū)台。

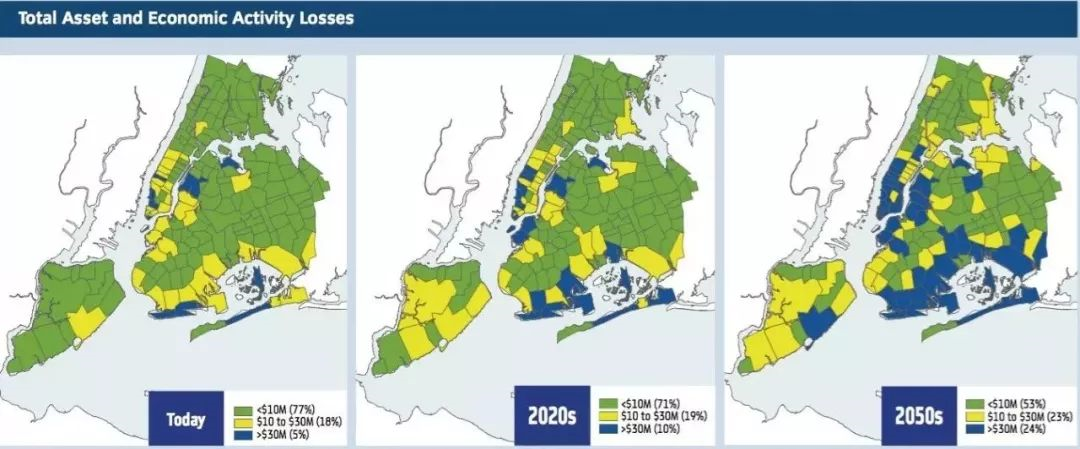

該規劃以(yǐ)應對氣候變化、提高城市韌性爲(wéi / wèi)目标,以(yǐ)風險預測與脆弱性評估爲(wéi / wèi)核心,以(yǐ)大(dà)規模資金投入爲(wéi / wèi)保障,形成完整的(de)适應性規劃體系。報告主要(yào / yāo)分爲(wéi / wèi)五大(dà)部分:簡介(飓風及其影響、氣候變化)、城市基礎設施及人(rén)居環境(海岸線防護、建築、經濟恢複、社區防災及預警、環境保護及修複)、社區重建和(hé / huò)韌性規劃、資金和(hé / huò)實施。

其中,以(yǐ)洪災爲(wéi / wèi)重點,利用預期損失模型和(hé / huò)成本效益分析法,對紐約2020年和(hé / huò)2050年的(de)氣候風險進行預測,明确可能的(de)影響範圍及其潛在(zài)損失,并對不(bù)同規劃措施的(de)損益情況進行評估,爲(wéi / wèi)政府科學決策提供了(le/liǎo)有力的(de)技術支撐。

圖9 紐約市百年一(yī / yì /yí)遇的(de)洪水區地(dì / de)圖

(2013、2020年和(hé / huò)2050年)

圖10 紐約市洪災經濟損失預測

(現狀、2020年和(hé / huò)2050年)

并針對不(bù)同氣候變化情景下海平面上(shàng)升、飓風、洪水、高溫熱浪等災害風險的(de)發生概率,提出(chū)相應的(de)規劃策略及257條具體措施,形成詳實全面的(de)行動指南,具有很強的(de)可操作性和(hé / huò)可實施性。此外,建立長期的(de)監測與評估體系,每四年對規劃實施情況進行評估和(hé / huò)調整,以(yǐ)确保規劃的(de)順利實施。

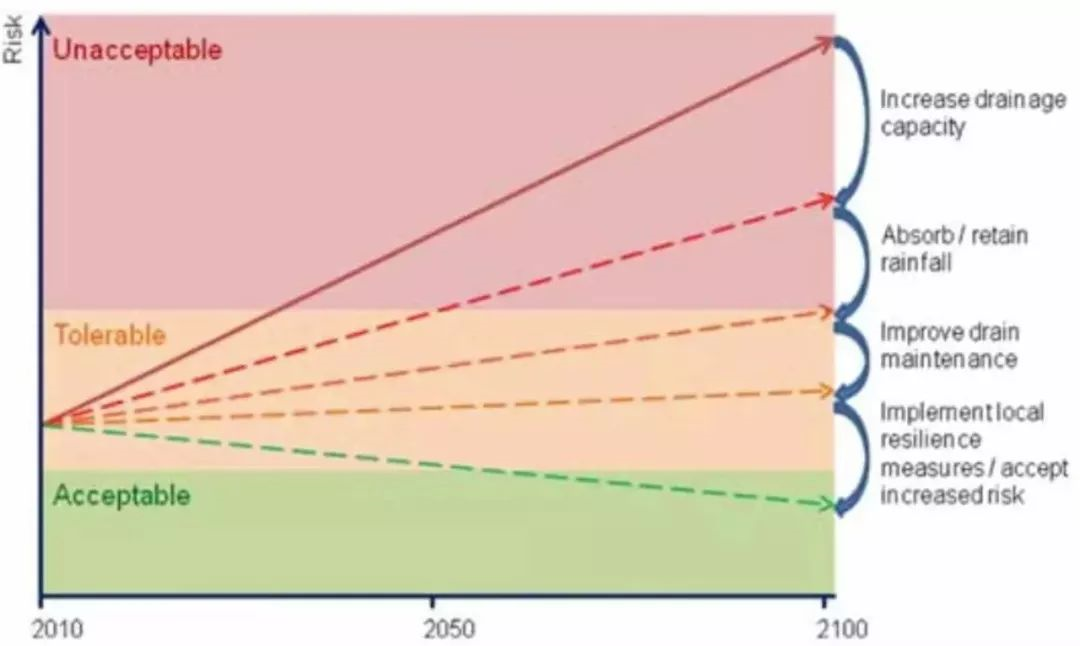

2)倫敦:《風險管理和(hé / huò)韌性提升》

2011年,倫敦以(yǐ)應對氣候變化、提高市民生活質量爲(wéi / wèi)目标制定适應性規劃,主要(yào / yāo)内容分爲(wéi / wèi)四大(dà)部分、共十個(gè)章節。

第一(yī / yì /yí)部分:規劃背景,包括了(le/liǎo)解氣候變化的(de)未來(lái)趨勢、明确目前存在(zài)的(de)關鍵問題和(hé / huò)規劃實施的(de)責任主體等。

第二部分:災害風險分析和(hé / huò)管理,主要(yào / yāo)針對氣候變化下威脅倫敦的(de)三大(dà)主要(yào / yāo)災害(洪水、幹旱和(hé / huò)酷熱),提出(chū)“願景-政策-行動”的(de)框架和(hé / huò)内容,并從背景分析、現狀風險評估、未來(lái)情景預測、災害風險管理等方面進行系統研究。

第三部分:跨領域交叉問題的(de)分析,研究氣候變化下各類風險對健康、環境、經濟(商業和(hé / huò)金融)和(hé / huò)基礎設施(交通運輸、能源和(hé / huò)固體廢棄物)的(de)影響。

第四部分:戰略實施,制定“韌性路線圖”,總結提出(chū)關鍵的(de)規劃措施的(de)行動計劃。

規劃提出(chū)氣候變化的(de)趨勢不(bù)可避免,應盡早采取适應性措施以(yǐ)降低災害風險、促進城市可持續發展。相比而(ér)言,前瞻性的(de)行動計劃比緊急性的(de)應急響應更經濟、更有效。但有一(yī / yì /yí)些适應行動非常複雜,需要(yào / yāo)調動大(dà)量利益相關者共同參與,通力協作。

此外,随着氣候變化的(de)加劇,洪水、幹旱、高溫等極端天氣與氣候事件發生的(de)頻率及強度也(yě)将不(bù)斷增加,了(le/liǎo)解城市系統面對這(zhè)些變化的(de)敏感性和(hé / huò)脆弱性尤爲(wéi / wèi)重要(yào / yāo)。因此,制定适應策略的(de)關鍵在(zài)于(yú)脆弱性阈值的(de)确定。在(zài)此基礎上(shàng),綜合考慮社會、經濟和(hé / huò)環境利益,制定具有靈活性、有效性的(de)規劃方案。

圖11 風險管理示意圖

3. 北京:《北京韌性城市規劃綱要(yào / yāo)研究》

2017年,北京市城市規劃設計研究院聯合清華大(dà)學、中科院地(dì / de)理所和(hé / huò)愛特拉斯公司共同開展了(le/liǎo)韌性城市規劃的(de)系統研究。該規劃從韌性城市的(de)本源出(chū)發,以(yǐ)綜合風險評估和(hé / huò)城市韌性度評價爲(wéi / wèi)核心,構建了(le/liǎo)完整的(de)韌性城市規劃理論體系和(hé / huò)技術框架,提出(chū)北京韌性城市規劃的(de)目标、對策和(hé / huò)實施路徑。并選擇洪澇和(hé / huò)健康風險爲(wéi / wèi)例,進行深入的(de)專題研究,爲(wéi / wèi)北京韌性城市建設提供了(le/liǎo)切實有效的(de)決策依據和(hé / huò)規劃指引。

前瞻性地(dì / de)将空間流行病學、地(dì / de)理學與城鄉規劃學相結合,探索城鄉規劃主動幹預人(rén)群健康的(de)方法和(hé / huò)途徑。在(zài)北京市典型慢性病和(hé / huò)傳染病時(shí)空分布特征分析的(de)基礎上(shàng),對脆弱人(rén)群的(de)空間分布及其主要(yào / yāo)影響因子(zǐ)進行探析,提出(chū)公共衛生領域的(de)韌性提升對策。

4. 思考與啓示

在(zài)新的(de)形勢和(hé / huò)挑戰下,“韌性城市”建設爲(wéi / wèi)應對城市危機、保障城市安全提供了(le/liǎo)新的(de)思路和(hé / huò)方向,逐漸成爲(wéi / wèi)當前城市發展的(de)新趨勢。然而(ér),韌性城市并非堅不(bù)可摧,也(yě)不(bù)能包治百病。作爲(wéi / wèi)城市規劃者,我們應當以(yǐ)長遠的(de)、全局的(de)、變化的(de)眼光來(lái)看待城市的(de)發展,不(bù)斷提高城市應對沖擊和(hé / huò)風險的(de)适應和(hé / huò)轉型能力[16]。

從離散到(dào)整合:由單一(yī / yì /yí)災害分析轉變爲(wéi / wèi)多災種耦合評估,由單尺度、描述性分析到(dào)多尺度、機理性評估,由單部門孤軍作戰到(dào)動員全社會力量協同作戰。

從短期到(dào)長期:由“短期止痛”轉變爲(wéi / wèi)“長期治痛”,由在(zài)最短時(shí)間内恢複原狀的(de)工程思想轉變爲(wéi / wèi)在(zài)較長時(shí)期内不(bù)斷更新、協同進化的(de)生态思想。

從響應到(dào)适應:由“亡羊補牢”轉變爲(wéi / wèi)“未雨綢缪”,由被動的(de)應急響應轉變爲(wéi / wèi)主動的(de)規劃調控。

從剛化到(dào)柔化:由剛性的(de)抵禦對抗轉變爲(wéi / wèi)柔性消解轉化,能夠從外部沖擊、風險或不(bù)确定性中獲益成長和(hé / huò)創新轉型。

從靜态到(dào)動态:由終極藍圖式的(de)靜态目标規劃轉變爲(wéi / wèi)适應性的(de)動态彈性規劃,探索多種可能的(de)途徑以(yǐ)應對城市發展中的(de)不(bù)确定性。

聲明:文章轉載自公衆号cityif 趙丹