流域/河道(dào)水環境綜合治理解決方案

我國(guó)開展生态環境治理十多年來(lái),以(yǐ)污染減排爲(wéi / wèi)抓手,以(yǐ)改善環境質量、保護群衆健康爲(wéi / wèi)根本出(chū)發點,重點實施“污染物減排、水環境保護、大(dà)氣環境保護、固廢污染防治、噪聲污染防治、土壤、重金屬與輻射污染防治、農村環境保護、生态環境保護、生态文化和(hé / huò)環保能力建設”九大(dà)類項目,不(bù)斷加強環保能力建設。

在(zài)水環境治理方面,從初期的(de)控制污染物排放總量、重金屬污染,再到(dào)2015年出(chū)台“水十條”,加強城鄉配套管網建設;2017年水治理各細分領域規定逐步出(chū)台,加快農村環境綜合治理;2019開始,全面消除黑臭水體;2022年,推進美麗河湖保護建設,要(yào / yāo)求水資源、水生态、水環境協同治理,統籌推進;2024年,要(yào / yāo)求加快完善生态環境治理體系,對水環境治理提出(chū)了(le/liǎo)更高的(de)要(yào / yāo)求。

2022年開始,我國(guó)推進美麗河湖保護建設,水資源、水生态、水環境協同治理、統籌推進成爲(wéi / wèi)生态文明建設的(de)主要(yào / yāo)目标。但是(shì)我國(guó)水生态環境還存在(zài)以(yǐ)下核心問題:

1.水體自淨能力不(bù)足。北方污染負荷明顯高于(yú)南方,國(guó)、省、市控斷面水質超标;南方水系坑塘、河流交錯,部分水系割裂,流動性差,需要(yào / yāo)因地(dì / de)制宜,一(yī / yì /yí)河一(yī / yì /yí)策、綜合施策、标本兼治。

2.水源地(dì / de)污染隐患。大(dà)量化工企業臨水而(ér)建,風險企業距離飲用水水源地(dì / de)較近或與飲用水源地(dì / de)有水力聯系,對居民生活健康造成隐患。

3.污水廠尾水排放受限。目前我國(guó)污水廠整體能耗較高,但出(chū)水标準難以(yǐ)達到(dào)河、湖排放要(yào / yāo)求,提升河湖水體自淨能力迫在(zài)眉睫。

4.雨水溢流及農業污染。瞬時(shí)暴雨超出(chū)污水處理廠處理量、被迫溢流口排放的(de)低污染物濃度污水造成周邊水體環境破壞。

5.排污口規範化建設。目前某些流域排污口管理的(de)長效監督機制尚不(bù)完善,排污口的(de)信息化建設覆蓋度低,急需對重點流域幹、支流、湖泊排污口的(de)規範化建設。

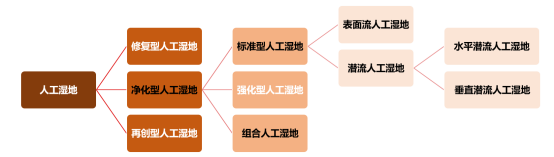

2.1.1人(rén)工濕地(dì / de)簡介

人(rén)工濕地(dì / de):指模拟自然濕地(dì / de)的(de)結構和(hé / huò)功能,人(rén)爲(wéi / wèi)地(dì / de)将低污染水投配到(dào)由填料(含土壤)與水生植物、動物和(hé / huò)微生物組成的(de)獨特生态系統中,通過物理、化學和(hé / huò)生物等協同作用使水質得到(dào)改善的(de)工程。或利用河流地(dì / de)、窪地(dì / de)和(hé / huò)綠化用地(dì / de)等,通過優化集布水等強化措施改造的(de)近自然系統,實現水質淨化功能提升和(hé / huò)生态提質。(引用《人(rén)工濕地(dì / de)水質淨化技術指南》)

天然濕地(dì / de)是(shì)處于(yú)水陸交接相的(de)複雜生态系統,而(ér)人(rén)工濕地(dì / de)則是(shì)爲(wéi / wèi)處理污水而(ér)人(rén)爲(wéi / wèi)設計建造的(de)、工程化的(de)濕地(dì / de)系統,是(shì)近些年出(chū)現的(de)一(yī / yì /yí)種新型水處理技術,其主要(yào / yāo)特點是(shì):

1)去除污染物的(de)範圍較爲(wéi / wèi)廣泛,包括有機物、氮、磷、懸浮物、微量元素、病原體等,其淨化機理十分複雜,綜合了(le/liǎo)物理、化學和(hé / huò)生物的(de)三種作用;

2)通過發達的(de)植物根系及填料表面生長的(de)生物膜的(de)淨化作用、填料床體的(de)截留及植物對營養物質的(de)吸收作用,從而(ér)實現對水體的(de)淨化;

3)人(rén)工濕地(dì / de)對有機物有較強的(de)處理能力,不(bù)溶性有機物通過濕地(dì / de)的(de)沉澱、過濾可以(yǐ)很快從廢水中截流下來(lái),被微生物加以(yǐ)利用;

4)可溶性有機物則可通過微生物的(de)吸附及微生物的(de)代謝過程被去除。廢水中大(dà)部分有機物的(de)最終歸宿是(shì)被異養微生物轉化爲(wéi / wèi)微生物細胞及CO2和(hé / huò)H2O;

5)廢水中氮主要(yào / yāo)通過植物吸收和(hé / huò)微生物的(de)硝化反硝化作用被去除,其中植物吸收隻去除了(le/liǎo)污水中小部分的(de)氮,而(ér)污水中氮的(de)去除主要(yào / yāo)是(shì)通過微生物的(de)硝化、反硝化作用來(lái)完成的(de)。人(rén)工濕地(dì / de)比傳統活性污泥處理系統(一(yī / yì /yí)般無法完成反硝化作用)具有更強的(de)氮的(de)處理能力,比A/A/O系統則節省許多基建和(hé / huò)運行費用;

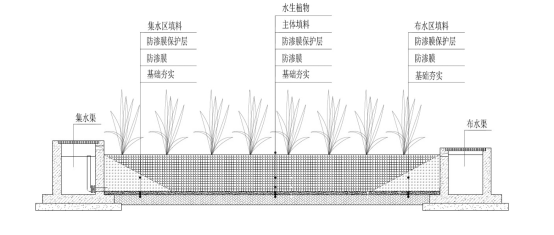

表流人(rén)工濕地(dì / de)示意圖(來(lái)源于(yú)河湖生态緩沖帶保護修複技術指南)

水平潛流人(rén)工濕地(dì / de)示意圖(來(lái)源于(yú)河湖生态緩沖帶保護修複技術指南)

水平潛流人(rén)工濕地(dì / de)示意圖(來(lái)源于(yú)河湖生态緩沖帶保護修複技術指南)

(1)達标排放的(de)污水處理廠出(chū)水

(2)微污染河水:指受到(dào)污染,主要(yào / yāo)水質指标低于(yú)GB3838中Ⅳ類水質标準,但不(bù)差于(yú)水污染排放标準的(de)河水。

(3)農田退水

(4)其他(tā)低污染水:指達标排放的(de)污水處理廠出(chū)水、微污染河水、農田退水等類似性質的(de)水。

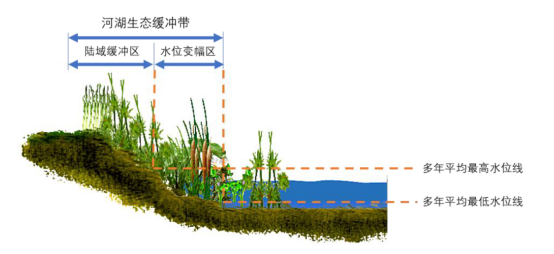

生态緩沖帶:指陸地(dì / de)生态系統與河湖水域生态系統之(zhī)間的(de)連接帶和(hé / huò)過渡區,包括從河湖多年平均最低水位線向陸域延伸一(yī / yì /yí)定距離的(de)空間範圍,其主要(yào / yāo)功能是(shì)隔離人(rén)爲(wéi / wèi)幹擾對河湖負面影響、保護河湖生物多樣性、減少面源污染。

技術路線:包括工作準備、河湖岸帶分類、緩沖帶範圍确定、保護修複技術措施、維護與監測評價等。

緩沖帶結構:河湖生态緩沖帶由水位變幅區和(hé / huò)陸域緩沖區兩部分構成。水位變幅區是(shì)多年平均最低水位線和(hé / huò)多年平均最高水位線之(zhī)間的(de)區域;陸域緩沖區是(shì)由多年平均最高水位線向陸域延伸一(yī / yì /yí)定範圍的(de)岸帶空間,具體寬度根據河湖岸帶類型确定。

(來(lái)源于(yú)河湖生态緩沖帶保護修複技術指南)

緩沖帶修複要(yào / yāo)點及措施:生态修複型緩沖帶,根據河流與河岸帶現狀問題,首先應去除幹擾。對于(yú)農田、養殖塘等侵占岸線情況,應按确定的(de)緩沖帶範圍有序退出(chū),其他(tā)土地(dì / de)利用類型應根據實際情況盡量降低人(rén)爲(wéi / wèi)幹擾對河流生态緩沖帶生态功能的(de)影響。進而(ér)按照河流生态緩沖帶空間結構,從河流多年平均最低水位線至陸域範圍實施生态修複,分區域可采用的(de)修複措施主要(yào / yāo)包括:

(1)水位變幅區生态修複,範圍爲(wéi / wèi)河流多年平均最高、最低水位線之(zhī)間區域,主要(yào / yāo)修複措施包括基底修複、水生植物群落修複與生境營造;

(2)陸域緩沖區生态修複,範圍爲(wéi / wèi)河流多年平均最高水位線以(yǐ)上(shàng)陸域區域,主要(yào / yāo)修複措施包括基底修複、陸域植物群落構建與物種配置。

另外,對有護岸需求的(de)河岸帶,應選擇生态型護岸。

緩沖帶功能強化措施,主要(yào / yāo)包括濕地(dì / de)、生态攔截溝、綠籬隔離帶、下凹式綠地(dì / de)、生态塘及生物滞留帶等措施或組合技術措施,達到(dào)攔截初期雨水及阻控面源污染物的(de)功能,提高緩沖帶水質淨化效果。

生态攔截溝一(yī / yì /yí)般指種有植被的(de)地(dì / de)表溝渠,用于(yú)攔截降雨後初期徑流污染。生态溝渠建設應綜合考慮區域特性、經濟發展水平、氣象水文條件、土壤地(dì / de)形、地(dì / de)下水埋深及種養結構等方面的(de)實際情況。

生态攔截溝的(de)建設鼓勵利用原有排水溝渠進行改造和(hé / huò)提升,适用于(yú)城市濱河道(dào)路兩側、公園綠地(dì / de)等區域,作爲(wéi / wèi)生物滞留設施、濕塘等低影響開發設施的(de)預處理設施,銜接河流、綠地(dì / de)和(hé / huò)城市雨水管渠系統等。也(yě)可作爲(wéi / wèi)雨水後續處理的(de)預處理措施,與其他(tā)徑流污染控制措施(滲透設施、生物滞留帶等)聯合使用,與不(bù)透水區域或其他(tā)處置措施自然連接。

生态攔截溝适用于(yú)小流量徑流,設計降雨量一(yī / yì /yí)般爲(wéi / wèi) 8 mm~10 mm。停留時(shí)間一(yī / yì /yí)般不(bù)小于(yú) 9 min,植物高度一(yī / yì /yí)般爲(wéi / wèi) 100 mm~150 mm。根據土壤類型,其最大(dà)流速不(bù)能超過 0.8 m/s,流速過大(dà)将沖倒植被并降低過濾性能。當淺溝有滲透設計時(shí),要(yào / yāo)求最高地(dì / de)下水位至少 1 m。生态攔截溝斷面常見形式有三角形、梯形和(hé / huò)抛物線形。

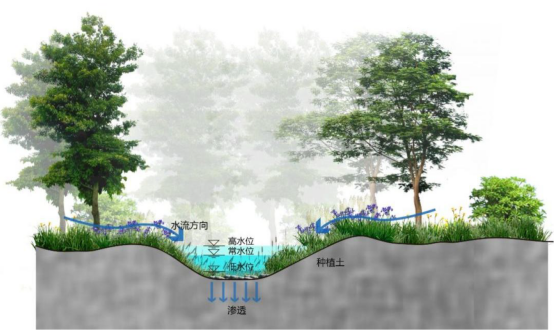

(來(lái)源于(yú)河湖生态緩沖帶保護修複技術指南)

(來(lái)源于(yú)河湖生态緩沖帶保護修複技術指南)

城鎮型河流生态緩沖帶外圍人(rén)類活動頻繁,影響緩沖帶生态功能,宜采用隔離性較好的(de)綠籬植被。植被主要(yào / yāo)由小灌木構成,高度在(zài) 1.2 m~1.6 m,可降低人(rén)爲(wéi / wèi)活動幹擾,并可在(zài)适當位置開缺,方便居民和(hé / huò)遊人(rén)休閑活動。

村落型河流生态緩沖帶外圍受人(rén)類和(hé / huò)牲畜活動影響,宜采用結構比較穩定、隔離性能較好的(de)綠籬植被,植被主要(yào / yāo)由灌木或小喬木密植構成。

(來(lái)源于(yú)河湖生态緩沖帶保護修複技術指南)

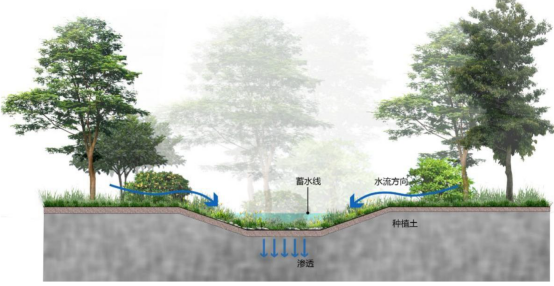

下凹式綠地(dì / de)是(shì)一(yī / yì /yí)種高程低于(yú)周圍路面或地(dì / de)面标高、可積蓄下滲自身和(hé / huò)周邊雨水徑流的(de)綠地(dì / de),利用開放空間承接和(hé / huò)貯存雨水,達到(dào)減少徑流外排的(de)作用。與植被淺溝的(de)“線狀” 相比,下凹式綠地(dì / de)能夠承接更多的(de)雨水,并且能夠增加綠地(dì / de)的(de)土壤肥力。下凹式綠地(dì / de)内部植物多以(yǐ)本土草本爲(wéi / wèi)主,通過植物和(hé / huò)土壤的(de)物理、化學和(hé / huò)生物作用淨化雨水徑流,起到(dào)削減徑流污染物及調節徑流和(hé / huò)滞洪的(de)作用。

(來(lái)源于(yú)河湖生态緩沖帶保護修複技術指南)

生态塘是(shì)一(yī / yì /yí)種利用自然淨化能力處理低污染水的(de)生物處理設施,其對污水的(de)淨化過程與自然水體的(de)自淨過程相似。生态塘可利用天然的(de)坑、塘、退出(chū)或廢棄魚塘、窪地(dì / de)等進行适當的(de)人(rén)工修整,并設置圍堤和(hé / huò)防滲層,在(zài)塘中種植水生植物,投放魚類、蟹類、貝類、螺類等土著水生動物,強化水生生物多樣性,形成良性循環的(de)水生态自淨系統。通過淨化塘中多條食物鏈對物質和(hé / huò)能量的(de)遷移、傳遞和(hé / huò)轉化,将污水中的(de)有機污染物進行降解和(hé / huò)轉化。

(來(lái)源于(yú)河湖生态緩沖帶保護修複技術指南)

生物滞留帶是(shì)一(yī / yì /yí)種具有地(dì / de)表徑流滞蓄、淨化作用的(de)仿自然生态處置技術,主要(yào / yāo)由預處理設施、進口設施、蓄水層、植物、樹皮覆蓋層、種植土和(hé / huò)填料層、礫石排水和(hé / huò)溢流設施組成。通過填料、土壤、微生物和(hé / huò)植物等物理、化學和(hé / huò)生物作用處置雨水,利用植物截留和(hé / huò)土壤滲濾淨化雨水,有效減少徑流中的(de)懸浮固體顆粒和(hé / huò)有機污染物,達到(dào)降低雨水徑流的(de)流速、削減洪峰流量、減少雨水外排等作用。

(來(lái)源于(yú)河湖生态緩沖帶保護修複技術指南)

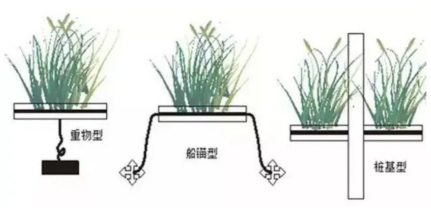

生态浮島技術:生态浮島技術,是(shì)指通過載體将水生植物栽培在(zài)自然水域的(de)水面,不(bù)需要(yào / yāo)泥土的(de)營養,利用植物根系及微生物作用去除水體中的(de)N、P、有機物等污染物質,達到(dào)水質淨化、營造景觀甚至收獲産量的(de)效果。

生态浮島常見固定方式(來(lái)源:梁和(hé / huò)國(guó), 等. 人(rén)工生态浮島技術在(zài)富營養化河湖中的(de)應用)

選取原則:

1、适應性強

所選植物應能承受污染水體中高濃度的(de)營養鹽,同時(shí)能很好的(de)應對當地(dì / de)的(de)溫度、濕度等季節變化,同等條件下,首選本地(dì / de)物種。

2、淨化能力強

優先考慮植物對N、P的(de)去除效果,并且具有良好的(de)體内富集能力;同時(shí),在(zài)富營養程度較低的(de)水體中,也(yě)應考慮水體中N、P含量能否滿足植物正常生長的(de)需要(yào / yāo)。

3、根系發達

龐大(dà)的(de)根系可以(yǐ)增加水體DO含量,成爲(wéi / wèi)各種微生物栖息的(de)場所,承載着活躍的(de)生物群體,淨化水質的(de)同時(shí),還能将粘附水中懸浮顆粒等,提高水體的(de)透明度。

4、可操作性

所選植物應具備一(yī / yì /yí)定的(de)物種優勢,栽培簡單,易于(yú)成活,抗逆性強,并且具備一(yī / yì /yí)定的(de)經濟價值,同時(shí)協調周圍的(de)景觀環境,營造水上(shàng)景觀。

5、多物種搭配

多種植物配合有利于(yú)植物物種之(zhī)間的(de)優勢互補,實際配置過程中要(yào / yāo)依據不(bù)同季相、不(bù)同品種,使不(bù)同生長期能夠相互銜接,始終保持浮島較高的(de)淨化效果,并且形成層次多樣的(de)常綠水景。

6、無害性

所選植物應注意物種安全,避免外來(lái)物種入侵。

曝氣機:利用電機驅動水體上(shàng)揚,與空氣發生充分接觸後再次進入水體,使水體實現縱向循環,達到(dào)增氧和(hé / huò)淨化水質效果,常在(zài)河道(dào)、湖泊中應用。

曝氣機作用和(hé / huò)特點:

(1)增強環境自淨能力:底部水體在(zài)溫度提升和(hé / huò)溶解氧增加情況下,對底部沉積的(de)動物排洩物、有機淤泥和(hé / huò)腐爛藻類等有害物質進行分解,改善底質,激活底泥生态功能,提高水體自淨能力。

(2)強力循環制造活水:活水是(shì)湖泊第二次生命,解層曝氣形成強大(dà)的(de)主水流和(hé / huò)感應流,能有效打破溫躍層形成的(de)自然滞水帶,使整個(gè)水體形成循環活水流。

(3)污染物資源化利用:表層水體中高濃度的(de)藻類,轉移到(dào)水體底層後部分成爲(wéi / wèi)魚類、貝類的(de)餌料。

(4)提高觀感改善生态:短期内降低生化需氧量(BOD),減少水中固體懸浮物(TSS),提高水體能見度,去除異味和(hé / huò)降解水體底部淤泥。同時(shí)可防止魚類季節性死亡并抑制有害水生雜草生長。